Schloss Stuppach verfügt über eine rund tausendjährige Geschichte. Unzählige prominente bzw. berühmte Persönlichkeiten waren in dieser Zeit hier zu Gast. Zu den Besitzerfamilien zählten unter anderem die Herren von Sneberg-Klamm, die Grafen von Wurmbrand, die Grafen von Walsegg, die Fürsten von Liechtenstein oder die Grafen von Castell.

Kurz nach dem ersten Weltkrieg begann der Niedergang. Im zweiten Weltkrieg erlitt das Schlosshauptgebäude schwerste Schäden worauf es 1945 aufgegeben wurde. Ein einzigartiger Ort von eminent historischer Bedeutung war zur Ruine geworden. Der Dornröschenschlaf dauerte rund 40 Jahre.

Die gegenwärtigen Schlossherren begannen vor rund 20 Jahren mit der Wiederherstellung des alten Glanzes. Unter ihnen wurde vor allem aber auch die Geschichte rund um das Requiem sowie die geheimnisvolle Verbindung zum Auftraggeber und Standort durch jahrelange Recherche aufgearbeitet. Die Erkenntnisse wurden in diversen Publikationen (unter anderem in 2 Büchern) einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Arbeiten waren mühevoll und extrem aufwendig, doch es hat sich gelohnt. Ein Schatz von unschätzbarem Wert wurde von den aktuellen Schlossbesitzern gehoben. Mozarts letztes Schloss ist heute nicht nur Musikinteressierten aus aller Welt ein Begriff.

Die Geschichte des Schlosses

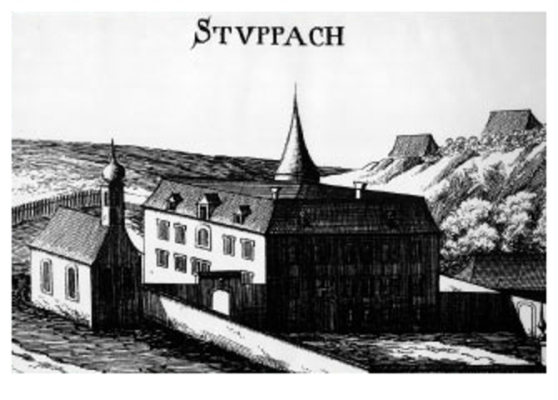

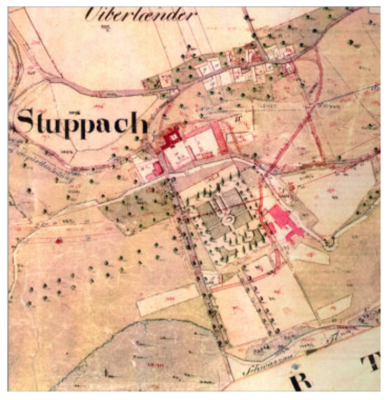

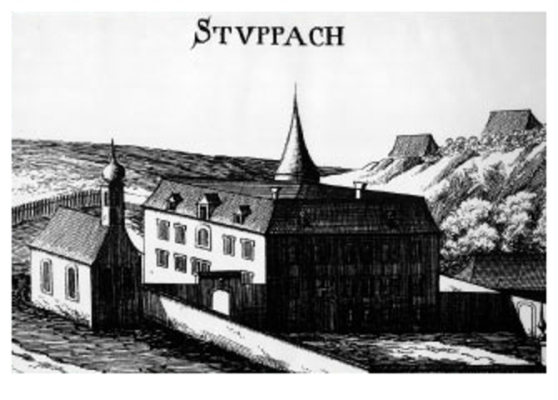

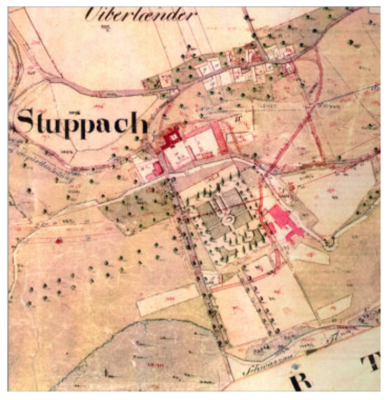

Das heutige Schloss ist aus einer Burg entstanden, welche die Semmeringstraße zu schützen hatte. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1130. Die Anlage war das Stammschloss der Grafen von Wurmbrand-Stuppach. Der damalige Besitzer, Leopold Wurmberger, änderte seinen Namen und sein Wappen und nannte sich von Wurmbrand, dem später noch Stuppach hinzugefügt wurde. Die Wurmbrands waren Dienstleute der Pittner Markgrafen aus dem Hause Formbach-Neuburg. Sie behielten Stuppach bis 1659 in Ihrem Besitz. In diesen fünf Jahrhunderten gab es immer wieder Streit mit dem Kloster Gloggnitz.

Hyronimus Wurmbrand ließ sogar den Propst Johann Staininger im Zuge einer Verhandlung von seinen Leuten festnehmen, knebeln und in der Burg von Stuppach einsperren. Im 16. und 17. Jahrhundert versuchte man die Wohnlichkeit, der durch die Einführung der Artillerie militärisch wertlos gewordenen Burg, durch Um- und Zubauten zu verbessern. Hans Ehrenreich Graf Wurmbrand verkaufte 1659 die Herrschaft an Matthias Wegele von Walsegg. Auch dieser hatte mit dem benachbarten Kloster immer wieder Auseinandersetzungen. Um 1720 gehörten den Walseggs außer Stuppach unter anderem auch die Herrschaften Klamm, Schottwien, Ziegersberg, Schloss Dorf ob der Enns, Tribuswinkel und Pottschach. Das heutige Schloss wurde wohl um 1730 durch den Ausbau der bereits renaissancemäßig umgebauten mittelalterlichen Burg unter Joseph Julius Leopold von Walsegg errichtet. Nach dem Tode von Franz Anton Walsegg (11.11.1827) verkaufte seine Schwester, Karolina von Sternberg (als Erbin), die Herrschaft an den Fürsten Johann von und zu Liechtenstein. Nachdem diese das Anwesen um 1878 verkauft hatten, wurde das Schloss seiner, zum Grossteil außerordentlich wertvollen bzw. einzigartigen Inhalte beraubt.

Hyronimus Wurmbrand ließ sogar den Propst Johann Staininger im Zuge einer Verhandlung von seinen Leuten festnehmen, knebeln und in der Burg von Stuppach einsperren. Im 16. und 17. Jahrhundert versuchte man die Wohnlichkeit, der durch die Einführung der Artillerie militärisch wertlos gewordenen Burg, durch Um- und Zubauten zu verbessern. Hans Ehrenreich Graf Wurmbrand verkaufte 1659 die Herrschaft an Matthias Wegele von Walsegg. Auch dieser hatte mit dem benachbarten Kloster immer wieder Auseinandersetzungen. Um 1720 gehörten den Walseggs außer Stuppach unter anderem auch die Herrschaften Klamm, Schottwien, Ziegersberg, Schloss Dorf ob der Enns, Tribuswinkel und Pottschach. Das heutige Schloss wurde wohl um 1730 durch den Ausbau der bereits renaissancemäßig umgebauten mittelalterlichen Burg unter Joseph Julius Leopold von Walsegg errichtet. Nach dem Tode von Franz Anton Walsegg (11.11.1827) verkaufte seine Schwester, Karolina von Sternberg (als Erbin), die Herrschaft an den Fürsten Johann von und zu Liechtenstein. Nachdem diese das Anwesen um 1878 verkauft hatten, wurde das Schloss seiner, zum Grossteil außerordentlich wertvollen bzw. einzigartigen Inhalte beraubt.

Die umfangreiche, exklusive und bestens sortierte Bibliothek von Graf F.A.Walsegg verschwand bis auf ein Buch ebenso, wie die gesamte antike Schlosseinrichtung und die Musikaliensammlung. Mit ihr verschwanden die (mindestens 3) Versionen des Requiems von W.A. Mozart vom Schloss.

Dies waren:

Jene Version, die Graf F.A. Walsegg handschriftlich nach der Originalvorlage angefertigt und sodann mit dem Schriftzug: „Requiem composto del Comte Walsegg“ versehen hatte.

Jene Version des Requiems, die tatsächlich von Graf F.A. Walsegg erarbeitet worden war, indem er das Requiem von Mozart von der orchestralen in eine Streichquintettversion gebracht hatte, die für seine Zwecke (Aufführung auf Schloss Stuppach) wesentlich besser geeignet war. Beide Versionen des Requiems sollen sich heute noch in Niederösterreich befinden.

Und schließlich verschwand auch die Ablieferungspartitur von Mozarts Requiem vom Schloss. Nach dem Tode des Grafen ging ein Großteil der Musiksammlung des Grafen an dessen Schwester Gräfin Sternberg über. Sie behielt jene Abschrift der Partitur von Mozart, die ihr Bruder Franz Anton mit dem Titel „Requiem composto del Comte Walsegg“ versehen hatte und verkaufte den übrigen musikalischen Nachlass an den Verwalter Leitner. Von ihm erhielt der gräfliche Amtsschreiber Karl Haag die Originalpartitur des Requiems. Karl Haag vererbte sie an Katharina Adelpoller, Frau des Stuppacher Gerichtsdieners Johann Adelpoller. Durch den Justizkommissar Novak zu Schottwien, der früher Verwalter Walseggs gewesen war, wurde Graf Moritz v. Dietrichstein, Präfekt der königlichen Hofbibliothek, auf die Partitur aufmerksam und kaufte sie für die Bibliothek für den Bagatellbetrag von 50 Dukaten von Katharina Adelpoller.

Seitdem befindet sich das Requiem in der Musikaliensammlung der ÖNB und stellt heute auch das wertvollste Exponat derselben dar. Bei einer Ausstellung – vor der Euroeinführung (2000) – wo das Requiem gezeigt wurde, war der Versicherungswert mit rund 100 Millionen Schilling (=etwa 7.3 Mio €) angegeben.

1878 erwarb die Papierfabrik Schlöglmühl das Schloss und verkaufte es nur zwei Jahre später an den preußischen Grafen Wilhelm zu Castell und Rittenhausen.

Ab 1889 hatte das Schloss wechselnde bürgerliche Eigentümer. 1936 begann der Niedergang. Seit einer Zwangsversteigerung im Jahre 1937 haben Schloss und Gut verschiedene Besitzer.

Nun verschwand auch noch der Rest der wertvollen Schlosseinrichtung die unter anderem auch einen Tizian umfasst haben soll.

In den Kriegsjahren wurden auch das Mobiliar der Sakristei und die gesamte Kapelleneinrichtung von einem selbsternannten Historiker aus der Region von Gloggnitz „in Sicherheit“ gebracht. Die Barockorgel von Schloss Stuppach ist zwischenzeitlich wieder aufgetaucht. Sie steht in der Kapelle von Pöham bei Bischofshofen. Nach einer Restaurierung befindet sie sich in bestem Zustand und wird regelmäßig bespielt.

Ab 1938 beherbergte das Schloss eine Gauschule der SA. 1945 war eine russische Feldbäckerei hier untergebracht. Im Oktober des gleichen Jahres wurde ein Teil des Dachstuhls durch einen Kaminbrand vernichtet. Da die Schäden nicht umgehend behoben werden konnten, kam es im Südtrakt zu Deckeneinstürzen, sodass das Schloss bald einer Ruine glich.

Das viergeschossige Schloss liegt inmitten eines großen Parks unterhalb des gleichnamigen Ortes. Vier ungleiche Trakte begrenzen einen kleinen Hof. Die barocke Hauptfassade ist nach Süden gerichtet.

Aus der elfachsigen Front treten zwei zweiachsige Eckrisalite leicht vor. Sie sind im Gegensatz zum glatten Mitteltrakt durch je drei ionische Pilaster gegliedert. Das Sockelgeschoss ist rustiziert. Im Hauptgeschoss ist dem gesamten neunachsigen Mitteltrakt eine von einer Balustrade begrenzte Terrasse vorgelagert. Von ihr führt eine Freitreppe in den Park. Die hohen Fenster der Beletage sind mit elegant geschwungenen Verdachungen verziert. Die Fenster des zweiten Stocks sind wesentlich kleiner und einfacher gehalten. Da der repräsentative Südtrakt erheblich länger als der alte und einfache Nordtrakt ist, springt die Westfront um den ehemaligen Küchenbau stark zurück. Sie stammt im Wesentlichen aus der Renaissancezeit. In der einspringenden Ecke ist eine Wendeltreppe vorgebaut. Daneben befindet sich der Zugang zur Kapelle. An der anderen Seite der Treppe ragt eine nachträglich angebaute, zur benachbarten Küche gehörende Anrichte vor. Ihr Flachdach ist als Terrasse ausgebildet.

Die Kapelle war dem heiligen Florian gewidmet. In ihr wurden aber nicht nur Messen gelesen. Sie diente, ebenso wie das Verlies und die Jardiniere auch anderen Zwecken.

Die schlichte Nordseite hat im Erdgeschoss drei und in den anderen Stockwerken vier Fenster. Der an der Nordostecke vorspringende 18 Meter hohe Rundturm geht – mit dem anschließenden Mauerwerk – auf den mittelalterlichen Vorgängerbau zurück. Er weist Schlüsselscharten und ein Zeltdach auf. Im Inneren des Schlosses führt vom Portal an der Südseite ein langer Flur zum Haupttreppenhaus an der Nordseite. Das Gebäude enthielt rund 50 Zimmer und zwei Säle. In einigen Räumen des Sockelgeschosses und des Erdgeschosses haben sich noch barocke Stuckaturen erhalten.

1988 begannen Renovierungsarbeiten, um den alten Glanz wiederherzustellen. Das Schloss war am 13.und 14.Februar 1997 Austragungsort für die Benefizveranstaltung und Welturaufführung des Schauspiels, “Mozarts Requiem Spiel um die Entstehungsgeschichte”. An diesen Tagen erfolgte erstmals auch die Aufführung des Requiems in der Vollversion (mit komplettem Chor und Orchester) auf Schloss Stuppach. Seit 2003 gibt es die „Mozart Konzerte Schloss Stuppach“ die sich zu einem „Geheimtipp für hochwertigen Musikgenuss in bezauberndem Ambiente“ entwickelt haben. Die meisten Veranstaltungen finden in „ausverkauftem Haus“ statt.

Seit 2009 wird an der Umsetzung eines Grossprojektes gearbeitet das zum Ziel hat, den gesamten Standort wieder zu jenem kulturellen (& gesellschaftlichen) Juwel aufzubauen, welches es unter den Grafen Walsegg einst war. Die erste große Etappe dieses Vorhabens gilt per 2020 als erreicht. Das ´Chapter One´ des Mozart Experience Parks ist fertiggestellt.

Berühmte Gäste

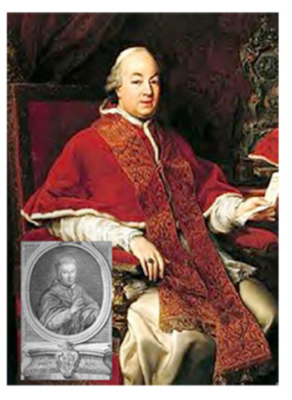

Als „Castello di Stuppach“ war Schloss Stuppach im 17., 18. und 19. Jahrhundert weit über die Landesgrenzen bekannt und für viele hochgestellte Persönlichkeiten ein beliebter Treffpunkt und Aufenthaltsort. Die Walseggs empfingen Persönlichkeiten wie Gesandte von Spanien, der Republik Venedig, Minister des Hofes von Portugal, Kardinal Migazzi, seine Exzellenz Graf Cobenzl, Papst Pius VI, Kaiser Franz I von Lothringen, Prinzessin Isabella von Bourbon Parma (Enkelin Ludwigs des XV) und spätere Gemahlin von Kaiser Joseph II, Napoleon u.v.a. Es wird auch berichtet, dass viele prominente Musiker hier zu Gast waren wie: Franz A. Hoffmeister, Joseph Haydn, W.A. Mozart (mehrmals als FM-Bruder) und Franz Schubert der auf der Orgel in der Schlosskapelle spielte.

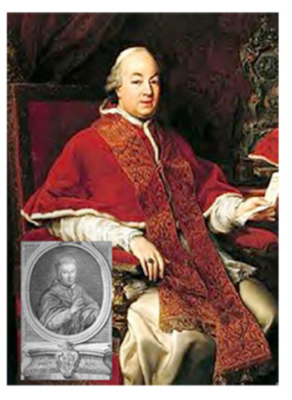

Der Papst auf Stuppach

Der Papst auf Stuppach

Eines der bedeutendsten Ereignisse auf Schloss Stuppach war sicherlich der Papstbesuch von Pius VI. am 21. März 1782. Der Papst, obwohl schon 65-jährig, sah sich zu der langen und strapaziösen Reise nach Wien zu Kaiser Josef II zu einer Aussprache genötigt.

Diplomatische Versuche hatten keinerlei Erfolg gebracht, den Kaiser zur Zurücknahme des so genannten Religionsfonds zu bewegen. Joseph II formulierte den Gedanken, dass der Staat der Verwalter der weltlichen Güter der Kirche wäre in einem Gesetz, dass das Vermögen aller Kirchen, Sakralbauten und Ausstattungen seines Territoriums in ein großes

Vermögen für die verschiedenen Erfordernisse des praktischen Gottesdienstes, im so genannten Religionsfond, zusammenfasste.

Der kirchliche Besitz jener Zeit war im Zuge der Gegenreformation beträchtlich gewachsen. In Wien war die Zahl der Klöster von 25 im Jahre 1660 auf 125 im Jahre 1700 angestiegen. 1770 belief sich die Zahl der Klöster in den österreichischen Erbländern und Ungarn auf 2.163 mit 45.000 Angehörigen.

Die Sakralbauten, der gesamte kirchliche Besitz, die Kapellen, die Abteien und Stifte und aller sakraler Zierrat wurden in ein neues Vermögen überführt. Der Aufhebungsbeschluss betraf 1782 zunächst die kontemplativen Orden. Der Religionsfonds, der aus dem Besitz der Klöster gebildet wurde, gab Josephs Politik gegenüber den Klöstern eine neue Richtung. Im Vordergrund standen „die wohlhabenden Prälaten“, die seit 1783 Hauptziel seiner Aufhebungsmaßnahmen wurden.

Der Kaiser selbst hatte Schloss Stuppach als Quartier für den Papst ausgewählt, da bereits seine Gattin Prinzessin Isabella von Bourbon-Parma kurz vor ihrer gemeinsamen Hochzeit einige Zeit auf Stuppach verbracht hatte.

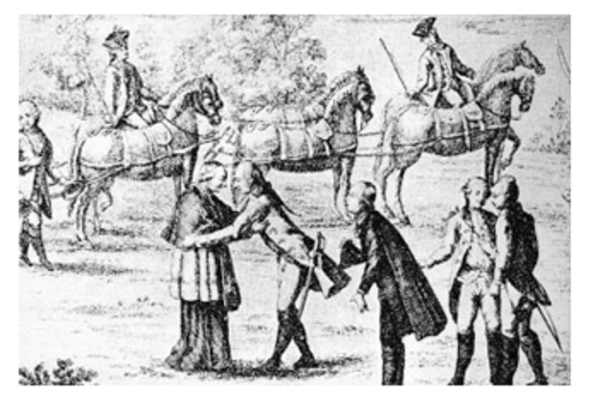

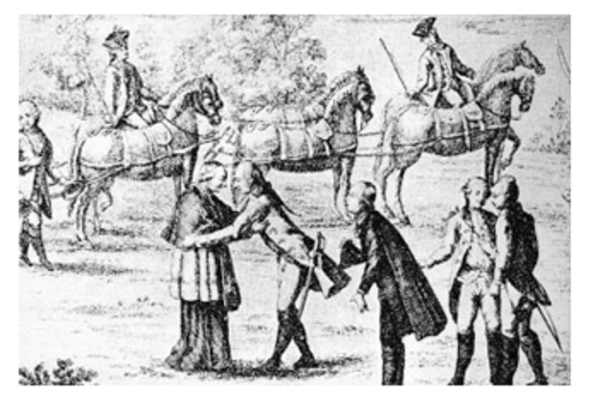

Am Morgen des 21. März 1782 überquerte ein Konvoi bestehend aus sechs Wagen den Semmering. An der Spitze ein sechsspänniger Wagen, in dem Papst Pius VI. Platz genommen hatte. Überall säumten Gläubige und Schaulustige die Straße und bestaunten den Konvoi. Der Papst wurde vom Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Anton Migazzi empfangen.

Einschließlich aller Reisebegleiter (Koch, Leibarzt etc.) wurden 34 Zimmer für gut zwei Dutzend Begleiter und Würdenträger auf dem Schloss bezogen.

Eine besondere Ehre wurde der Schlosskapelle zuteil, als Papst Pius VI. im Zuge seines Aufenthaltes eine Messe in der Schlosskapelle abhielt.

Prinzessin Isabella von Bourbon-Parma

Marie Isabella von Bourbon-Parma erblickte am 31. Dezember des Jahres 1741 in Buen Retiro bei Madrid als erstes Kind des spanischen Infanten Philipp, dem späteren Herzog Philipp von Bourbon-Parma, und seiner Gemahlin Prinzessin Louise Isabelle von Frankreich das Licht der Welt.

Die Mutter von Marie Isabella war die älteste Tochter von König Ludwig XV. von Frankreich und aus politischen Gründen schon im Alter von zwölf Jahren mit ihrem Cousin, dem spanischen Infanten Philipp, verheiratet worden.

Die Mutter von Marie Isabella war die älteste Tochter von König Ludwig XV. von Frankreich und aus politischen Gründen schon im Alter von zwölf Jahren mit ihrem Cousin, dem spanischen Infanten Philipp, verheiratet worden.

Am 31. Dezember 1741 brachte sie, erst 14 Jahre alt, ihr erstes Kind, eine Tochter namens Maria Isabella, auf die Welt. Die ersten sieben Jahre ihres Lebens verbrachte Maria Isabella in Spanien am Hof ihres Großvaters.

Während dieser Zeit entwickelte sich ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Mutter und ihrer Tochter. Erst nach der Erhebung ihres Vaters zum Herzog von Parma im Jahre 1748 übersiedelte die Familie nach Parma. Die Ehe des Herzogpaares von Parma war auch in ihrem neuen Herrschaftsgebiet nicht glücklich und so blieb Marie Isabella zehn Jahre lang ein Einzelkind. Erst im Jahre 1751 schenkte die Herzogin von Parma wieder zwei Kindern, dem späteren Herzog Ferdinand von Bourbon-Parma und der späteren Königin Marie Luise von Spanien, das Leben.

Maria Isabella war sehr musikalisch und verbrachte ihre Zeit am Hof ihres Vaters mit der Perfektionierung des Violinenspiels. Zudem las sie mit Begeisterung die Schriften von italienischen und französischen Philosophen. Schon sehr früh zeigte sie einen Hang zur Melancholie und zu Schwermut und machte sich Gedanken über den Tod. Ihre psychische Lage verschlimmerte sich nach dem frühen Tod ihrer Mutter im Jahre 1759.

Im Jahr 1760 wurde sie als 18 Jährige mit dem österreichischen Thronfolger, dem späteren Kaiser Joseph II von Österreich, verlobt. Die Hochzeit fand am 6. Oktober 1760 in Wien statt.

Nur Tage vorher überquerte Marie Isabella den Semmering und wurde am 30. September 1760 auf Schloss Stuppach vom Gemahl der Kaiserin Maria Theresia, Franz Stefan von Lothringen, als Braut für den nachmaligen Kaiser Joseph II empfangen und nach Wien geleitet.

Der grosse Brand

Von 1935 bis 1939 diente das Schloss als Kinderheim für ausschließlich jüdische Kinder aus Wien. In den Sommerferien 1937 sollten 160 Kinder untergebracht werden. Doch wegen der in den Jahren grassierenden spanischen Grippe kamen nach dem ersten Turnus keine Kinder mehr.

Die spanische Grippe war eine weltweite Pandemie, die durch einen ungewöhnlich virulenten Abkömmling des Influenzavirus verursacht wurde und mindestens 25 Millionen Todesopfer forderte. In einer Bilanz in der Fachzeitschrift „Bulletin of the History of Medicine“ vom Frühjahr 2002 kamen die Autoren sogar auf die Zahl von 50 Millionen Todesopfer. Die Auswirkung der Pandemie ist damit in absoluten Zahlen mit dem Ausbruch der Pest von 1348 vergleichbar, der seinerzeit mehr als ein Drittel der europäischen Bevölkerung zum Opfer fiel.

Ab 1936 ging es mit dem Schloss und der Wirtschaft steil bergab. Nicht nur, dass der Schlossherr keine Mittel für das Schloss aufwendete, wurde das Schloss langsam seiner letzten Inhalte beraubt, kam unter die Zwangsverwaltung der Stadt Gloggnitz und hatte mehr als 60.000 Schilling Steuerschulden.

Dabei wurde vor der Zwangsverwaltung das Schloss durch die Pfandinhaber ausgeräumt, ohne dass das Steueramt auch nur einen Finger rührte!

Bald nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich wusste die NSDAP das Schloss zu nutzen. Von August 1938 bis Juni 1941 war die SA-Gruppenschule DONAU hier untergebracht. Dies war klarerweise nicht zum Vorteil des Schlosses, denn noch das letzte Inventar ging nun verloren.

Im Jahr 1945 war das Schloss Zufluchtsstätte für viele Geflüchtete und Vertriebene, die hier das Kriegsende erlebten.

Ab April diente es als Lazarett für die russischen Fronttruppen und nachher als Kaserne der Besatzungstruppen.

Den scheinbar finalen „Todesstoß“ bekam das Schloss im Herbst. Am 15. Oktober 1945 brach ein großes Feuer im Schloss aus. Es brannten der Dachstuhl des Südtraktes und das darunter liegende Stockwerk ab.

Der Brand wurde durch eine Fahrlässigkeit auf Seiten der russischen Truppen hervorgerufen, von denen jemand nach dem Kaminkehren auf dem Dachboden eine Kamintüre offen gelassen hatte durch die, nach dem Anheizen der Küchenöfen, Funken nach oben gelangt waren und sich dort entzünden konnten. Da das Feuer von den russischen Truppen nicht gelöscht werden konnte, musste dies von den Feuerwehren Gloggnitz, Stuppach und Köttlach in dreistündiger harter Arbeit übernommen werden. Weil die notwendigen Reparaturarbeiten nicht durchgeführt wurden, war der komplette Südtrakt unbewohnbar geworden.

In den nachfolgenden 40 Jahren stürzten die Decken ein, die Blechfassungen der Dachfenster fielen herab, Wind zerrte an den Fenstern und Türen und bald spross aus dem Rest des Dachgeschosses ein junger Wald von Laub und Nadelbäumen der sich seinen Weg über 4 Etagen gebahnt hatte.

Lediglich im Nord – & Osttrakt waren günstige Gemeindewohnungen in Verwendung. Diese hätten allerdings, nach heutigen Kriterien, sicherlich als „unbewohnbar“ gegolten.

Schloss Stuppach war somit weitgehend zur Ruine geworden und dem Verfall preisgegeben.

Hyronimus Wurmbrand ließ sogar den Propst Johann Staininger im Zuge einer Verhandlung von seinen Leuten festnehmen, knebeln und in der Burg von Stuppach einsperren. Im 16. und 17. Jahrhundert versuchte man die Wohnlichkeit, der durch die Einführung der Artillerie militärisch wertlos gewordenen Burg, durch Um- und Zubauten zu verbessern. Hans Ehrenreich Graf Wurmbrand verkaufte 1659 die Herrschaft an Matthias Wegele von Walsegg. Auch dieser hatte mit dem benachbarten Kloster immer wieder Auseinandersetzungen. Um 1720 gehörten den Walseggs außer Stuppach unter anderem auch die Herrschaften Klamm, Schottwien, Ziegersberg, Schloss Dorf ob der Enns, Tribuswinkel und Pottschach. Das heutige Schloss wurde wohl um 1730 durch den Ausbau der bereits renaissancemäßig umgebauten mittelalterlichen Burg unter Joseph Julius Leopold von Walsegg errichtet. Nach dem Tode von Franz Anton Walsegg (11.11.1827) verkaufte seine Schwester, Karolina von Sternberg (als Erbin), die Herrschaft an den Fürsten Johann von und zu Liechtenstein. Nachdem diese das Anwesen um 1878 verkauft hatten, wurde das Schloss seiner, zum Grossteil außerordentlich wertvollen bzw. einzigartigen Inhalte beraubt.

Hyronimus Wurmbrand ließ sogar den Propst Johann Staininger im Zuge einer Verhandlung von seinen Leuten festnehmen, knebeln und in der Burg von Stuppach einsperren. Im 16. und 17. Jahrhundert versuchte man die Wohnlichkeit, der durch die Einführung der Artillerie militärisch wertlos gewordenen Burg, durch Um- und Zubauten zu verbessern. Hans Ehrenreich Graf Wurmbrand verkaufte 1659 die Herrschaft an Matthias Wegele von Walsegg. Auch dieser hatte mit dem benachbarten Kloster immer wieder Auseinandersetzungen. Um 1720 gehörten den Walseggs außer Stuppach unter anderem auch die Herrschaften Klamm, Schottwien, Ziegersberg, Schloss Dorf ob der Enns, Tribuswinkel und Pottschach. Das heutige Schloss wurde wohl um 1730 durch den Ausbau der bereits renaissancemäßig umgebauten mittelalterlichen Burg unter Joseph Julius Leopold von Walsegg errichtet. Nach dem Tode von Franz Anton Walsegg (11.11.1827) verkaufte seine Schwester, Karolina von Sternberg (als Erbin), die Herrschaft an den Fürsten Johann von und zu Liechtenstein. Nachdem diese das Anwesen um 1878 verkauft hatten, wurde das Schloss seiner, zum Grossteil außerordentlich wertvollen bzw. einzigartigen Inhalte beraubt.

Der Papst auf Stuppach

Der Papst auf Stuppach

Die Mutter von Marie Isabella war die älteste Tochter von König Ludwig XV. von Frankreich und aus politischen Gründen schon im Alter von zwölf Jahren mit ihrem Cousin, dem spanischen Infanten Philipp, verheiratet worden.

Die Mutter von Marie Isabella war die älteste Tochter von König Ludwig XV. von Frankreich und aus politischen Gründen schon im Alter von zwölf Jahren mit ihrem Cousin, dem spanischen Infanten Philipp, verheiratet worden.